75-й Венецианский фестиваль открылся премьерой нового фильма автора «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» — снова с Райаном Гослингом, но уже в роли астронавта Нила Армстронга. Лучшей же картиной первых двух дней киносмотра (если не всего кинематографического года) оказался «Рим» мексиканца Альфонсо Куарона.

«Орел приземлился». «Маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества». Что чувствовал тот, кто произнес эти слова — и, собственно говоря, сделал тот самый шажок, первым ступив на лунную поверхность? Что ж, вот в первой сцене «Человека на Луне», фильма-открытия юбилейного Венецианского фестиваля и новой работы оскаровского лауреата за «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, Нил Армстронг уже демонстрирует редкую выдержку в кризисной ситуации — его экспериментальный самолет вместо запланированного снижения отскакивает от атмосферы обратно ввысь, но сотрясаемый (вместе со зрителем, которого здесь встречают радикальной турбулентностью камеры) перегрузками пилот ухитряется вернуть управление и все-таки совершить посадку. Куда сложнее сдержать эмоции Армстронгу будет уже в следующем эпизоде, в котором от рака умирает его крошечная дочь — но если жена летчика Джанет (Клэр Фой) после похорон ребенка впадет в прострацию, то сам он уже на следующий день отправится на работу. А потом и вовсе успешно пройдет отбор в программу НАСА «Гемини», целью которой будет поставлено прилунение, причем со сверхзадачей опередить пока что побеждающий в космической гонке Советский Союз. За весь оставшийся фильм Армстронг, отказываясь открываться даже жене и ближайшим друзьям, упомянет умершую дочь лишь раз — но память о ней, как дадут понять флешбэки, будет придавать ему сил сначала все годы подготовки к миссии «Аполло» через неисправности, сомнения и гибели коллег, а затем и во время самой высадки на Луну.

Шазелл — после «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда», наверное, можно сказать, что привычно, — даже на уровне структуры рассказывает историю о том, какой ценой осуществляется мечта. Другое дело, что в данном случае речь идет о мечте уже не персональной, как у героев его прошлых фильмов, а коллективной — сам же Армстронг за исключением своей знаменитой фразы громких заявлений о лунной миссии избегает, да и в остальном не то чтобы словами разбрасывается.

Одержимый, судя по всему, размышлениями о профессиональной реализации, Шазелл показывает, что первым человеком на Луне двигало в первую очередь стремление не к личной или национальной славе, а к забытью, к бегству в работу от пережитой трагедии. Неудивительно, что в итоге преисполненными наибольшего напряжения у него оказываются сцены домашней жизни Армстронга, которые раз за разом искрят короткими замыканиями, попытками астронавта закрыться в себе и взваленной на плечи миссии от друзей, сыновей, постепенно теряющей терпение жены. В этих же эпизодах проявляется и самое последовательное формальное решение режиссера — втыкающегося камерой в лица актеров такими сверхкрупными, до подслеповатости, планами, что внятно, убедительно транслируется туннельный синдром прячущегося в одном деле от всех остальных человека.

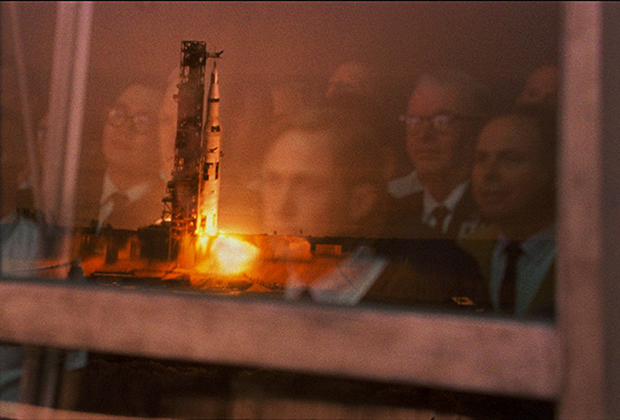

Кадр: фильм «Человек на Луне»

Вот только такой подход неизбежно приводит здесь к ослаблению драмы в космических сценах, с одной стороны, и с другой — даже некоторой символической дегуманизации Армстронга, возносящегося не только над Землей, но и над своей человеческой природой: тем уместнее, к слову, талант артиста Гослинга оставаться выразительным с абсолютно неподвижным лицом. Но все же швы между частной и профессиональной жизнями первого на Луне в фильме Шазелла так и не расходятся — что в итоге отзывается картине совсем уж уродливым шрамом, отделяющим в ней персональное от политического (а сколько политики заложено в историю миссии «Аполло» напоминать, наверное, не нужно). Нет, короткий эпизод с протестами общества против трат на космос здесь, конечно, есть — более того, в нем фигурирует исполняющий Whitey on the Moon Гил Скотт-Херон (единственный афроамериканец на весь фильм), но вместо того, чтобы служить остужающей космический пафос кодой, он выглядит дежурной, пусть и наполненной куда большей энергией, чем любые астрострасти, отбивкой, не то передышкой, не то препятствием перед финальным броском к Луне. Надо ли говорить, что такой порядок киномышления только способствует проявлению в финале все того же неприятного оттенка белого мессианства, который отличал и джазменов из двух предыдущих фильмов Шазелла?

По иронии, именно космической теме — и тоже в статусе фильма-открытия Венеции — в свое время была посвящена «Гравитация» Альфонсо Куарона. В своей новой работе, пока что лучшей не только по итогам первых двух дней фестиваля, но и, возможно, во всем календарном году, мексиканец ошеломительно возвращается на грешную землю. В центре его выразительно черно-белого «Рима» (Roma) оказывается молодая, судя по смуглости и чертам лица, явно индейских кровей, горничная Клео (Ялица Апарисио). Идет 1970-й, и она прислуживает большой (и, конечно, очень белой) семье обеспеченного доктора из Мехико. И дети, которых у врача четверо, и его жена, хозяйка дома (Марина де Тавира), в девушке души не чают — сама же она поддается очарованию парня по имени Фермин (Хорхе Антонио Герреро), обитателя трущоб, помешанного на боевых искусствах (даже на свидание он приходит с нунчаками в заднем кармане джинсов). Вот только стоит неопытной Клео вдруг забеременеть, как боец немедленно исчезает: в восхитительной по строгости и эффектности сцене горе-отец бежит прямо из зала кинотеатра, где пара смотрит «Большую прогулку» с Де Фюнесом. А там — с лесного пожара — стартует и новый 1971 год, когда полыхать, словно Рим при Нероне, начнет и семья работодателей Клео, и весь охваченный студенческими демонстрациями Мехико.

Кадр: фильм «Рома»

Как и Шазелл, Куарон здесь работает с тканью ретро-повествования — что ж, тем заметнее принципиальная разница авторского подхода. Если Армстронг у Шазелла, в сущности, бежит от себя, чтобы вляпаться в большую историю, то героев Куарона большая история задевает лишь по касательной — выплескивается в определенный момент с фона на первый план. Это вторжение, впрочем, не затмевает тех мелочей жизни и частных драм, которые составляют почти весь сюжет фильма, а обостряет и подчеркивает их, показывая, как крушение семьи, сотрясение привычного, заведенного уклада ощущается для всех вовлеченных, в сущности, падением империи. Куарон помнит при этом, что Рим пережил не одну историческую катастрофу — и у его героев находится достаточно воли к жизни и любви друг к другу, чтобы найти силы восстать из пепла. Органичность же, с которой он сплетает персональное и коллективное, универсальное и историческое, вместе с последовательностью и изобретательностью стиля (чаще всего режиссер прибегает здесь к плавным проездам стедикама по улицам Мехико и к контрасту между уютом домашнего пространства и размахом пейзажей за его стенам) доказывают: натянутая, вынужденная политическая нагрузка подлинному кино вовсе не нужна — в оригинально и подробно показанную частную жизнь политика заложена по умолчанию, и кинокамера неизбежно проявляет и ее абсурд, и пафос, и трагический потенциал.